研究部会の活動紹介 生態・環境緑化研究部会

悪化してしまった自然の再生と、美しく素晴らしい健全な生態系・気持ちの良い自然の保護保全に関係する最先端の研究を行い、情報発信する。それが生態・環境緑化研究部会の役割です。

2013年より、生態系保全研究部会、環境林研究部会、生態緑化基盤研究部会と活動を一本化し、生態・環境緑化研究部会となりました。今後は主に、事業者、市民、住民など「実際に扱う」、「実際に触れる」視点に重心を置いて、生物多様性・地域性種苗に関連するテーマに取り組みます。

阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトはこちらをご覧下さい

阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトはこちらをご覧下さい

緑化に使用する植物材料・地域性種苗に関する最新情報

緑化に使用する植物材料・地域性種苗に関する最新情報

「生態・環境緑化研究部会」とは?

「生態・環境緑化研究部会」とは? 「生態・環境緑化研究部会」のスタッフ

「生態・環境緑化研究部会」のスタッフ 「生態・環境緑化研究部会」が企画した学会誌特集・活動報告

「生態・環境緑化研究部会」が企画した学会誌特集・活動報告 「生態・環境緑化研究部会」の活動・行事予定

「生態・環境緑化研究部会」の活動・行事予定 わかやま地域植物緑化研究会 合同研究会「持続可能でよりよい世界を目指すための緑化工法」<2022.11.11>

わかやま地域植物緑化研究会 合同研究会「持続可能でよりよい世界を目指すための緑化工法」<2022.11.11> 第52回大会研究集会「実例・研究紹介−地域活性化、地域性種苗使用の主流化を進めるには」 <2021.9.10>

第52回大会研究集会「実例・研究紹介−地域活性化、地域性種苗使用の主流化を進めるには」 <2021.9.10>

連絡担当(理事): 中村華子 hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)を@に直して下さい

生態・環境緑化研究部会が企画・掲載した学会誌の特集・活動報告

第47巻3号特集「地域性系統の植物による緑化の必要性とその実践事例」 <2022.2.28発行>

第47巻3号特集「地域性系統の植物による緑化の必要性とその実践事例」 <2022.2.28発行> 第45巻4号特集「地域性種苗の使用実態と今後の活用に向けた取り組み」 <2020.5.31発行>

第45巻4号特集「地域性種苗の使用実態と今後の活用に向けた取り組み」 <2020.5.31発行> 第43巻3号特集「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」−阿蘇における復元と種苗確保の取り組み− <2018.2.28発行>

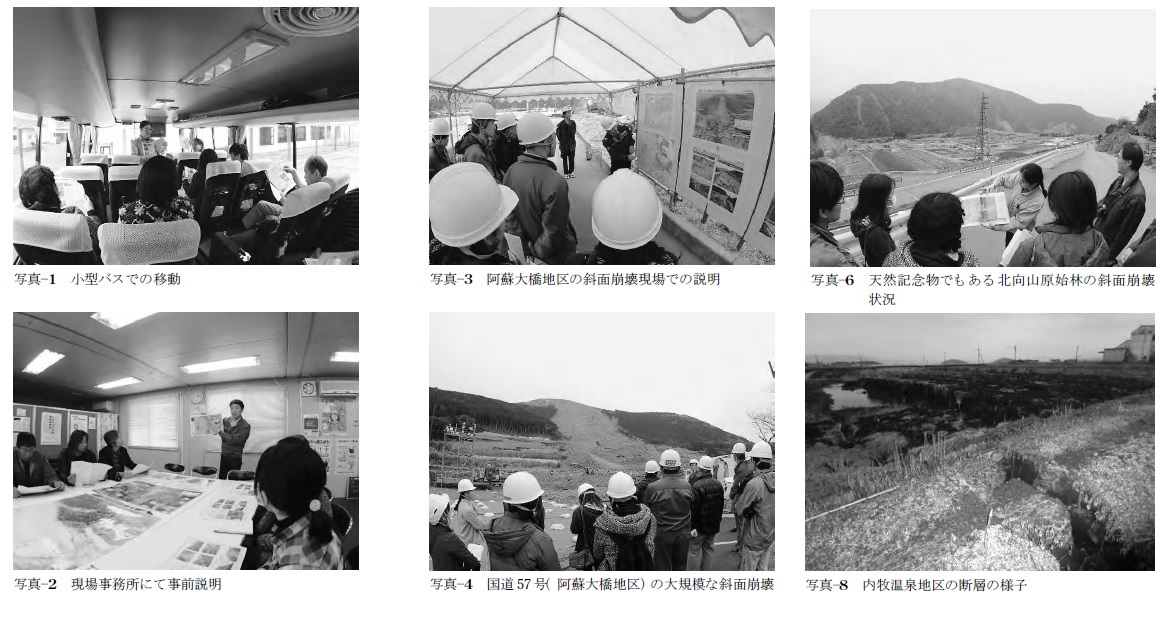

第43巻3号特集「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」−阿蘇における復元と種苗確保の取り組み− <2018.2.28発行> 「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」<2017.5.31発行>

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」<2017.5.31発行>- (2017年3月18,19日に熊本県で開催した現地見学会・シンポジウムの報告を掲載)

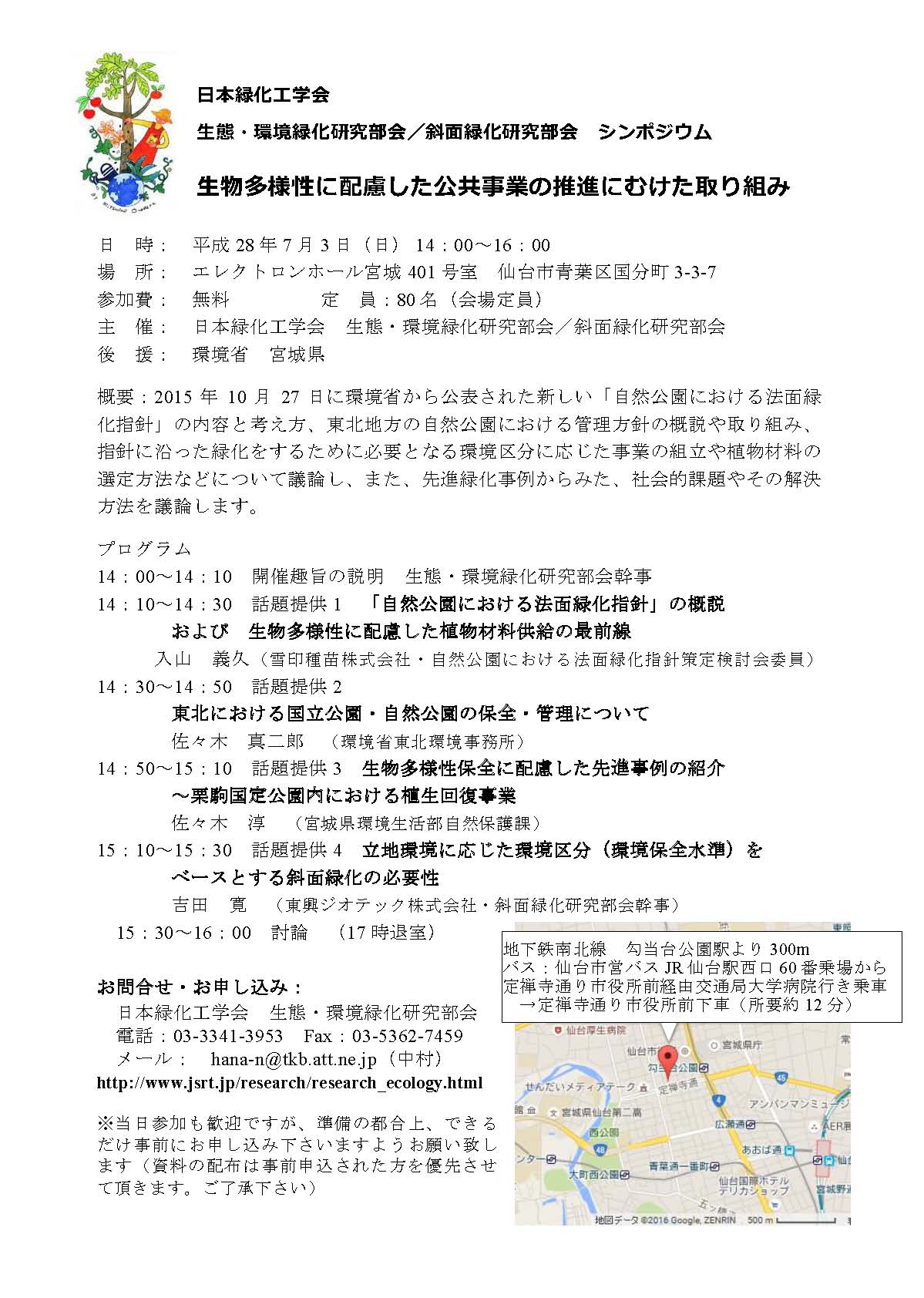

第42巻第2号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.11.30発行>

第42巻第2号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.11.30発行>- (2016年7月3日に仙台市で開催した生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会合同シンポジウム報告を含む)

第41巻第4号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.5.31発行>

第41巻第4号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.5.31発行>- (2015年9月26日・第46回大会で開催した生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同研究集会報告を含む)

第40巻4号技術資料 緑化植物に関するポータルサイトの立ち上げとコラム「緑化植物ど・こ・ま・で・き・わ・め・る」について <2015.6>

第40巻4号技術資料 緑化植物に関するポータルサイトの立ち上げとコラム「緑化植物ど・こ・ま・で・き・わ・め・る」について <2015.6> 第39巻第4号特集「生物多様性保全に配慮した緑化の拡大に向けて」 <2014.5.30発行>

第39巻第4号特集「生物多様性保全に配慮した緑化の拡大に向けて」 <2014.5.30発行> 第38巻第4号特集「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」−三陸地域の復興を主な視点に− <2013.5.30発行>

第38巻第4号特集「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」−三陸地域の復興を主な視点に− <2013.5.30発行>

現在世界中で人口が増加し,都市化が進行しています。都市は人間が住むための場ですから,人間以外の動物や植物などの生物にとって住みやすい環境とはいえません。しかし生物である人間は,自分たち以外の多くの生物種と共生したいという願望をもっています。また,生態系には,多面的な公益機能があり,これらを健全に維持することは,都市だけではなく,周辺地域にとっても,地球にとっても重要なことです。このような社会要求に応え,緑の環境を維持し,つくるのが地域と景観の生態学です。

生態・環境緑化研究部会では,都市や農村における緑のありかた,自然の保護と利用の問題などについて,幅広い取り組みをしています。なかでも,開発によって失われる生物の生息環境を保護・復元・再生することは,地球環境時代に生きる私たちが,自然環境を子孫に残す大切な役割であるといえます。

日本緑化工学会では2002年に,生物多様性保全における緑化の役割について,当時の植物問題検討委員会が「生物多様性保全のための緑化植物の取り扱い方に関する提言」をとりまとめて発表し,外来種問題に対する学会の姿勢を示しました(27巻3号,2002年)。また,斜面緑化研究部会では法面緑化におけるより具体的な考え方を「のり面における自然回復緑化の基本的な考え方のとりまとめ」(29巻4号,2004年)に整理して発表しています。

緑化関係者は「緑」の公益性(災害復旧,防災,温暖化対策,景観改善,癒し効果など)を担保しつつ,生物多様性,遺伝子の多様性・地域性に対する社会的要請に応えるべく急激な対応を迫られる中,地域性種苗の導入を進めるための努力をしてきました。

そのような中、種苗生産,とくに木本植物の種子を取り扱う実務に携わっている会員からの声として,大きくわけてふたつの問題点が指摘されています。

(1)利用範囲が限定されており市場が小さく,流通量が少ない。

そのため生産に計画性を持って取り組むことができず,利用を見込める植物種に採取や貯蔵を限定せざるを得ない

(2)手間や経費がかかる割に,そのコストを価格に転嫁することができない

というものです。直接的には,このふたつの要因が種苗業者からの供給を限定する要因のひとつとなり,ひいては地域性種苗の使用量,使用範囲,つまり普及を妨げている結果を招く一因になっていると考えられます。

そこで当面,当研究部会では,種苗の実務に関わっているメンバーを中心に事業者,市民,住民など「実際に扱う」「実際に触れる」視点に重心を置いた研究集会を企画する,問題の周知のためのイベントを行う,課題に早急に対応するために現場では回避してきてしまっている基礎的な議論を深める,といったことに取り組むことにしました。

研究部会として取り組んで行く中で,社会に有効な情報発信や技術情報の提供などを行っていきたいと考えています。

幹事になって積極的に活動して頂く /部会で議論してもらいたいと考えるテーマの提供 /など,多くの会員の参加を期待します。そして、より現場に近い技術者や、市民活動家、学生の参加にも期待します。お気軽にご連絡・お問い合わせ・ご参加下さい。 連絡担当: 中村華子 hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)を@に直して下さい

- <部会長>

- 内田 泰三 九州産業大学

- <担当理事>

- 今西 純一 京都大学

- 入山 義久 雪印種苗株式会社

- 橘 隆一 東京農業大学 地域環境科学部

- 中島 敦司 和歌山大学 システム工学部

- 中村 華子(阿蘇ワーキングチーム代表) 緑化工ラボ,特定非営利活動法人山の自然学クラブ

- <幹事>

- 今西 亜友美 近畿大学

- 小野 幸菜 東興ジオテック株式会社 日本樹木種子研究所

- 津田 その子 中部電力株式会社

- 日置 佳之 鳥取大学 農学部

- 吉原 敬嗣 紅大貿易株式会社

生態・環境緑化研究部会の活動

最新情報

持続可能でよりよい世界を目指すための緑化工法

日本緑化工学会・わかやま地域植物緑化研究会 合同研究会 2022年11月11日(金)

日本緑化工学会 生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会では, わかやま地域植物緑化研究会と共同で合同研究会を企画いたしました。

ご興味のある方ぜひご参加ください。

地域の種を地域で生産し、地域の業者が地域の緑化工事を実施することを目指した研究について、全国および和歌山の事例を紹介。

地元の種で、地元の生態系を守り、地元に仕事をつくる、「みどりの地産地消」の取り組みを考えるワークショップを開催します。

- 開催概要

- 日 時: 2022年11月11日(金曜日) 17:45開場 18:00開始

- 開催形式: 会場とオンライン参加のハイブリット開催

- 会 場: 和歌山県民文化会館・402会議室

- 和歌山市小松原通り一丁目1番地

- ※会議室は20名程度が参加可能です。

- 参加者多数の場合は,オンライン参加に変更をお願いする場合がありますことご了解ください。

- オンライン??? Zoomミーティング

- ※参加希望者へ後日、詳細をおしらせします

-

- 話題提供(案/予定)

- 基調講演 / 中島 敦(和歌山大学)

- 全国の事例紹介 / 山田 守(SPTEC・YAMADA)

- 和歌山での事例紹介・G-zocの報告 / 川中 一博(株式会社タニガキ建工)

- 全国の地域性種苗の現状 / 吉原 敬嗣(紅大貿易株式会社)

- 実験など成果発表 / 亀井 碧(和歌山大学)

企画・主催 お問い合わせ

主催: わかやま地域植物緑化研究会

共催: 日本緑化工学会 生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会(斜面緑化研究部会第11回勉強会)

参加申込み・お問い合わせは、わかやま地域植物緑化研究会 事務局/中島(和歌山大学)へお願いします

- わかやま地域植物緑化研究会 事務局/中島(和歌山大学)

- TEL 073-457-8378

- E-mail nakashima.atsushi(あっと)g.wakayama-u.jp ※(あっと)部分を @におきかえて下さい

--------------------

日本緑化工学会誌第47巻第3号特集 <2022.2.28発行>

「地域性系統の植物による緑化の必要性とその実践事例」

2021年9月に第52回大会で開催した 緑化植物委員会 および 生態・環境緑化研究部会 の2つの研究集会

の概要報告などをとりまとめた特集記事を学会誌47巻3号(2022年2月28日発行)に掲載しました。

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記7編全文を一括でダウンロード 1.2MB)

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記7編全文を一括でダウンロード 1.2MB)

それぞれの記事は以下のリンクから、各ファイルごとにダウンロードして頂けます。

(J-Stageのpdfファイルにリンクしています)

1.特集にあたって 緑化植物委員会, 生態・環境緑化研究部会

1.特集にあたって 緑化植物委員会, 生態・環境緑化研究部会 2.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外国産在来種の使用に伴う生態系への影響 今西純一

2.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外国産在来種の使用に伴う生態系への影響 今西純一 3.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外来牧草の特性と生態系への影響 江川知花

3.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外来牧草の特性と生態系への影響 江川知花 4.研究集会「実例・研究紹介―地域活性化,地域性種苗使用の主流化を進めるには」開催報告 中村 華子, 津田 その子, 入山 義久

4.研究集会「実例・研究紹介―地域活性化,地域性種苗使用の主流化を進めるには」開催報告 中村 華子, 津田 その子, 入山 義久 5.地域性種苗の調達が地域にもたらす波及効果 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三

5.地域性種苗の調達が地域にもたらす波及効果 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三 6.地域性種苗を用いた「みどりの地産地消」緑化における和歌山型ビジネスモデル実現に向けた取り組み 亀井 碧

6.地域性種苗を用いた「みどりの地産地消」緑化における和歌山型ビジネスモデル実現に向けた取り組み 亀井 碧 7.地域性種苗の抱えた課題 地域協働や文理融合の重要性 中島 敦司, 亀井 碧

7.地域性種苗の抱えた課題 地域協働や文理融合の重要性 中島 敦司, 亀井 碧

--------------------

研究集会「実例・研究紹介−地域活性化、地域性種苗使用の主流化を進めるには」

第52回日本緑化工学会大会 研究集会1 として開催(オンライン)

日 程: 2021年9月10日(金) 16:30〜18:00

企画者: 生態・環境緑化研究部会

企画趣旨・概要

ローカルな素材、地域性種苗の使用を主体とした緑化の可能性について議論します。地域の資材つまり地産資源を活用することは、持続可能な地域社会の醸成、地域経済の活性化にもつながります。環境省阿蘇くじゅう国立公園で進めているススキを中心に草原植物を活用する取り組みについて最新情報を報告して頂きます。引き続いて話題提供では若手研究者・学生会員などから最先端の研究や取り組みをご紹介いただきます。

内 容

司会・コーディネーター

司会:中島敦司 進行:中村華子

会場意見・質問とりまとめ:入山義久 津田その子

- 1. 企画趣旨の説明と活動紹介/話題提起

- (1)「生態・環境緑化研究部会について・今日の流れのご説明」 中村華子

- (2)「地域性系統の植物による緑化の必要性について」 今西純一

- (3)「研究部会と地域との関わり」 内田泰三

- (4) 中島敦司

- 2. 話題提供 〜活動・研究の最前線

- (1) 山下淳一(環境省阿蘇くじゅう国立公園事務所)

- 「阿蘇くじゅう国立公園における地域性種苗による緑化普及に向けた取組」

- (1)−2 杉万裕一(株式会社一成)

- 「発注者・設計関係者アンケート調査:地域性種苗の活用や自然公園緑化指針の運用について(中間報告)」

- (2) 小澤怜奈(東京農業大学)

- 「熊本県阿蘇地域におけるススキ種子の採取時期による発芽率の変化を調べています」

- (2)−2 コメント:小野幸菜(興ジオテック株式会社 日本樹木種子研究所)

- (3) 古野正章(九州産業大学)

- 「阿蘇地域における地域性種苗の調達(阿蘇モデル)」

- (4) 亀井 碧(和歌山大学)

- 「地域性種苗を用いた『みどりの地産地消』緑化における和歌山型ビジネスモデル」

--------------------

研究集会「地域性種苗の活用促進、災害や気候変動への対応、大規模開発と緑化技術」

概要

- 企画:日本緑化工学会 生態・環境緑化研究部会

- 日時:2020年9月6日 16:00〜18:00

- 会場:第51回緑化工学会大会 研究集会3 として開催(オンライン)

趣旨

本研究集会では,生態・環境緑化研究部会のメンバーを中心に,参加者が意見を出し合い,日頃は人に聞けないような技術的課題,施策的課題などについて議論します。

生態・環境緑化研究部会の研究集会は,ここ数年,地域性種苗の可能性や課題について議論してきましたが,今回は,地域性種苗にこだわらない内容の意見交換を行い,参加者が抱えた課題を解決するためのヒント,次の研究課題の抽出を行います。過去の研究集会のように,誰かが話題提供し,意見交換するというスタイルではなく,参加者が次々に話題や意見を出し,意見交換し,情報や課題を共有していく形式とします。

司会・コーディネーター

中島 敦司(生態・環境緑化研究部会 部会長・和歌山大学)

--------------------

日本緑化工学会誌第45巻第4号特集 <2020.5.31発行>

「地域性種苗の使用実態と今後の活用に向けた取り組み」

2019年9月に第50回大会で開催した生態・環境緑化研究部会の研究集会【地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み −阿蘇地域の復旧事業に関連した報告−】

の内容 および 2018年に日本緑化工学会賛助会員企業などを対象に実施した「市場単価設計の工事における緑化植物の使用状況についてのアンケート」の概要報告などをとりまとめた特集記事を学会誌45巻4号(2020年5月31日発行)に掲載しました。

それぞれの記事を以下のリンクからダウンロードして頂けます。(J-Stageのpdfファイルにリンクしています)

1.研究集会「地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み」―阿蘇地域の復旧事業に関連した報告―の概要および本特集構成 生態・環境緑化研究部会

1.研究集会「地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み」―阿蘇地域の復旧事業に関連した報告―の概要および本特集構成 生態・環境緑化研究部会 2.市場単価方式で実施された緑化工事の種子価格から考える地域性種苗利用拡大の可能性 吉原 敬嗣, 田中 淳

2.市場単価方式で実施された緑化工事の種子価格から考える地域性種苗利用拡大の可能性 吉原 敬嗣, 田中 淳 3.阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用実態調査結果(中間報告) 小野 幸菜

3.阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用実態調査結果(中間報告) 小野 幸菜 4.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2018年活動報告 中村 華子

4.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2018年活動報告 中村 華子 5.地域との協働に支えられた地域性種苗の調達 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三

5.地域との協働に支えられた地域性種苗の調達 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三

--------------------

研究集会「地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み−阿蘇地域の復旧事業に関連して−」

概要

- 企画:日本緑化工学会 生態・環境緑化研究部会

- 日時:2019年9月15日(日)12:00〜13:00

- 会場:九州産業大学 8号館 2階 8209教室 (福岡県福岡市)

- 第50回日本緑化工学会大会における研究集会として企画

趣旨

生態・環境緑化研究部会では、2018年に日本緑化工学会の賛助会員企業などを対象に、市場単価設計の工事における緑化植物の使用状況についてのアンケートを実施した。地域性種苗を普及させるためはできるだけ種子価格を下げる必要があるものの、実際に使用されている配合や種子量は現場によってまちまちであり、現場によって使用状況は異なっているため、実態を調査したものである。その結果から現状で緑化事業に地域性種苗を使用する余地があるか、議論したい。

また、2019年から国立公園周辺に位置する熊本地震の復旧事業対象地における実際の工事内容について、環境省九州地方環境事務所からの情報提供により調査中である。自然公園等、生態系に配慮すべき立地対象で行われる事業の方向性について分析〜提案ができるかどうか、目的や経過について紹介する。また、実際に阿蘇の崩壊地において植生の変化・回復状況などを継続的に調査している体験を踏まえた報告をしていただく。

プログラム:

話題提供

- 1.吉原敬嗣(紅大貿易株式会社),田中 淳(国土防災技術株式会社)

- 「市場単価工事使用種子配合アンケートの結果報告」

- 2.森岡千恵(日本工営株式会社)

- 「熊本地震により引き起こされた阿蘇の大規模崩壊地とその植生の回復状況」

- 3.小野幸菜(東興ジオテック株式会社 日本樹木種子研究所)/生態・環境緑化研究部会

- 「阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用実態調査について」

- 司会: 津田その子(中部電力株式会社)

お問い合わせ

担当理事: 中村華子(緑化工ラボ)

e-mail:hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい

電 話:03-3341-3953 Fax.03-5362-7459

--------------------

日本緑化工学会誌第43巻第3号特集 <2018.2.28発行>

「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか−阿蘇における復元と種苗確保の取り組み」

2017年9月にELR2017名古屋にて開催した生態・環境緑化研究部会の研究集会 【緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか】

の内容 および 2017年から行っている「阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」の概要、経過報告などをとりまとめた特集記事を学会誌43巻3号(2018年2月28日発行)に掲載しました。

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記8編全文を一括でダウンロード 1.8MB)

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記8編全文を一括でダウンロード 1.8MB)

それぞれの記事は以下のリンクから、各ファイルごとにダウンロードして頂けます。(pdfファイル)

(上記特集のファイルを各記事ごとに分けて掲載しているものです)

1.研究集会「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」の概要および本特集の構成

1.研究集会「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」の概要および本特集の構成 2.緑化植物調達の現状と規格・規制等について・苗木生産の現場から 西野文貴

2.緑化植物調達の現状と規格・規制等について・苗木生産の現場から 西野文貴 3.緑化植物調達の現状と規格・規制等について−輸入種子取り扱いの現場から 吉原敬嗣

3.緑化植物調達の現状と規格・規制等について−輸入種子取り扱いの現場から 吉原敬嗣 4.遺伝的地域性に配慮した種苗供給の必要性とトレーサビリティの確保 今西純一

4.遺伝的地域性に配慮した種苗供給の必要性とトレーサビリティの確保 今西純一 5.地域性種苗の種子調達における課題と今後に向けた提案 津田その子

5.地域性種苗の種子調達における課題と今後に向けた提案 津田その子 6.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの経緯と活動紹介 中村華子

6.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの経緯と活動紹介 中村華子 7.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2017年活動報告 生態・環境緑化研究部会 阿蘇ワーキングチーム

7.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2017年活動報告 生態・環境緑化研究部会 阿蘇ワーキングチーム 8.阿蘇周辺自然公園の草原再生に関する種苗の使用範囲についての見解 生態・環境緑化研究部会

8.阿蘇周辺自然公園の草原再生に関する種苗の使用範囲についての見解 生態・環境緑化研究部会

--------------------

研究集会「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」

概要

- 企画:日本緑化工学会 生態・環境緑化研究部会 担当者:中島敦司、中村華子

- 日時:2017年9月23日(土) 13:30〜15:30

- 会場:名古屋大学 ES館 ESホール(愛知県名古屋市)

趣旨

環境省の自然公園における法面緑化指針が示されるなど,地域性種苗の活用機運は拡大してきていると言える。しかし,実際に「地域性」の定義がはっきり決まっているわけではなく,取り扱いについても発注者や事業者がそれぞれ検討・確認するにとどまっているのが現状である。今後取り扱い方法を改善していくため,最新の研究内容を紹介し,現状と今後の方向性について以下の話題提供を中心に議論したい。

プログラム:

- (1)緑化用種子の産地を含む品質保証(外来草本類など)の現状(生産者・取扱者の立場から)/現状で可能なトレーサビリティの方法について

- (2)遺伝情報の蓄積により可能となる提案,現状可能な方法から将来目指す方法論への展開・可能性について(緑化植物の研究現場から)

- (3)将来的には,主要な緑化植物の遺伝的地域区分,地域性系統の証明が可能になる。使用材料の輸入による問題として,緑化に利用する植物の遺伝的撹乱のリスクの他に,輸入種子に他種が混入していることによる問題もある。証明や評価の可能性について

- (4)現状で可能な発注方法などについての分析や提案

- (5)緑化種苗に対して現状で可能なトレーサビリティシステムとは/先行事例として取り組む「熊本モデル」で試行採用する公開在庫制度について

お問い合わせ

担当理事: 中村華子(緑化工ラボ)

e-mail:hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい

電 話:03-3341-3953 Fax.03-5362-7459

--------------------

日本緑化工学会誌第42巻第4号 <2017.5.31発行>

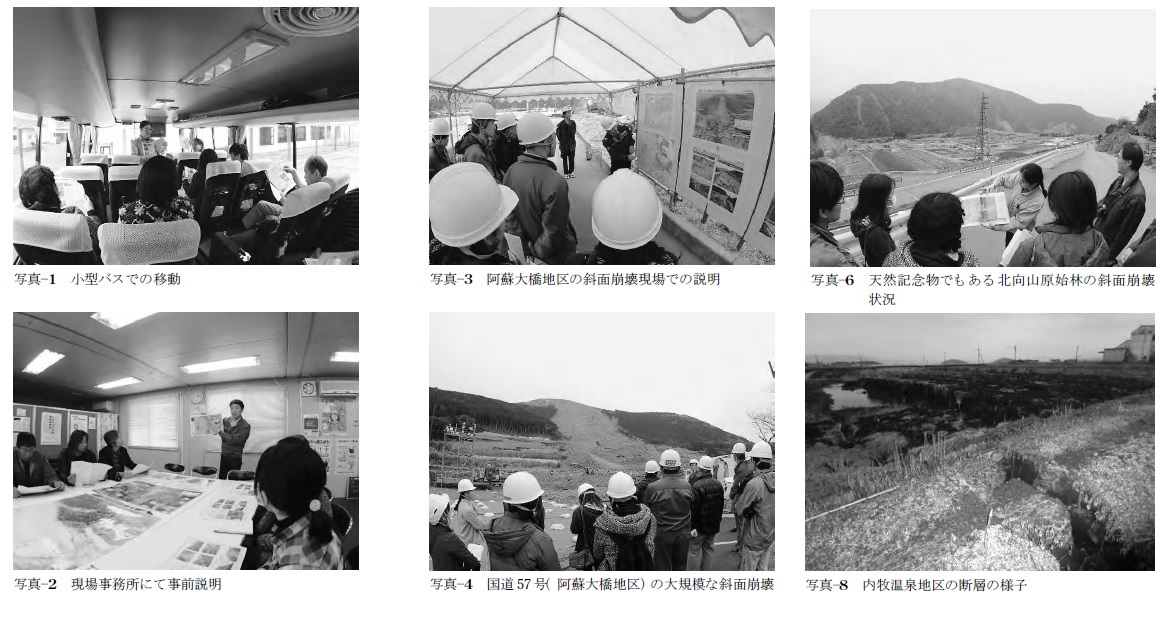

現地見学会およびシンポジウム報告「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」を掲載

現地見学会およびシンポジウム(2017年3月18日,19日 熊本県にて開催)

現地見学会およびシンポジウム(2017年3月18日,19日 熊本県にて開催)

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」の報告 (pdfファイルのダウンロード)

(掲載した報告の一部)

--------------------

現地見学会・シンポジウム「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」サイトへのリンク

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」サイトへのリンク

こちらのページから詳細案内、地図 /ポスター・チラシをダウンロードして頂けます

趣旨

現地見学会およびシンポジウム「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」は、地域の再生計画を考えるすべてのみなさんを対象に行います。

阿蘇地域の農林畜産業、観光業の再生、振興のためには、阿蘇くじゅう国立公園周辺の熊本地震による被害を受けた地域における、今後の復旧事業の内容は将来の地域景観に大きく影響することが考えられます。

短期的/長期的な視点に分けつつ、地域の自然を活かした再生の進め方、今後の地域活性化につながる事業などについて議論を交わしたいと考えています。

今回、平成24年豪雨および平成28年熊本地震による被害を受けた地域を中心に、現地見学会を企画しました。

シンポジウムでは草原を含む生態系の再生、復旧事業への在来植物材料の活用などについても話し合う機会にしたいと考えています。

また、2015年10月27日に環境省から公表された新しい「自然公園における法面緑化指針」の内容と考え方についてご紹介するとともに、九州地方の自然公園における管理方針の概説や取り組み、指針に沿った緑化をするために必要となる環境区分に応じた事業の組立や植物材料の選定方法などについて議論したいと考えています。

概要

- 2017年3月18日(土)12:00〜18:00 現地見学会

- 場 所: 熊本空港〜阿蘇地域 国道等の事業現場,阿蘇カルデラ内の草原

- 定 員: 20名 (定員に達しましたら受付を終了いたします)

- 参加費: 4,000円(バス代、資料代など)

- 集合:10:00 熊本駅付近(予定)/12:00 熊本空港

- 解散:18:00 阿蘇駅 〜19:30 熊本駅到着予定(どちらでも可)

- ※ 東京から11:55,12:00 到着便,大阪(伊丹)から12:00 到着便

- を利用する方の参加を可とします。ただしその方のご到着を待って出発することに致しますので、これらの便を利用して参加する方はあらかじめ事務局へお知らせ下さい。

- 2017年3月19日(日)10:00〜14:00 シンポジウム

- 会 場: 水前寺共済会館 グレーシア 1階 芙蓉

- 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目33-18 http://suizenji-kk.com/

- 定 員: 100名

- 参加費: 500円(資料代・会場費等)

プログラム・現地見学会 3月18日(土)

- 行程および見学内容:

- 10:00 熊本駅出発予定 〜12:00 熊本空港集合・12:20出発

- (1) 白川への堆積土砂と流木の撤去状況(説明)

- (2) 立野地区(国道57号線大規模崩壊地復旧現場)

- (3) 阿蘇外輪山の被害状況

- (4) ミルクロード を経由し、阿蘇市内へ

- (5) 阿蘇市内の草原(草原生態系の維持管理)

- 平成24年豪雨による表層崩壊/平成28年熊本地震による被害箇所と草本植生の再生状況

- 18:00 阿蘇駅到着予定(解散可) 〜19:30 熊本駅到着予定(解散)

- ご案内・見学資料提供などのご協力:

- 国土交通省熊本地震災害対策推進室熊本分室,株式会社熊谷組九州支店,日特建設株式会社九州支店熊本営業所,

- 黒川 潮(森林総合研究所),公益財団法人阿蘇グリーンストック,熊本県土木部砂防課 など

プログラム・シンポジウム 3月19日(日)

- 10:00〜10:10 あいさつ・プログラム説明 内田泰三(九州産業大学)

- 10:10〜12:10 講演(各40分)

- 1.熊本地震とそれにより発生した被害状況、対策の進捗状況

- 黒川 潮 森林総合研究所九州支所 山地防災研究グループ

- 2.九州における国立公園・自然公園の保全・管理について

- 北橋 義明 環境省九州地方環境事務所 国立公園課

- 3.阿蘇草原再生に向けて考える災害跡地と法面の緑化植物の取り扱いについて

- 西脇 亜也 宮崎大学農学部 フィールドセンター

- 12:10〜12:20 (休憩)

- 12:20〜13:20 日本緑化工学会からの話題提供と提案(各20分)

- 地域性種苗の活用に関する最新情報/自然公園における法面緑化指針」の内容

- 入山義久 (雪印種苗株式会社/生態・環境緑化研究部会)

- 災害復旧における斜面緑化の計画検討のあり方

- 吉田 寛 (東興ジオテック株式会社/斜面緑化研究部会)

- 地域性植物材料を活用する「熊本モデル」の構想と企画内容

- 中村華子 (緑化工ラボ/生態・環境緑化研究部会)

- 13:20〜14:00 質疑応答/討論

- 司会:中島敦司(生態・環境緑化研究部会長/和歌山大学)

参加申し込み・問い合わせ

参加申し込み

以下の内容を明記したメールをお送り下さい。(担当:中村)

(1) 見学会/シンポジウム どちらへのご参加か

(2) 氏名、ご所属

(3) 人数(複数の場合は人数と参加者全員の氏名)

(4) 住所

(5) 電話番号

(6) e-mailアドレス

申し込み先: web-master(あっと)jsrt.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい。

お問い合わせ

担当理事: 中村華子(緑化工ラボ)

e-mail:hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい

電 話:03-3341-3953 Fax.03-5362-7459

九州地区担当: 内田泰三 (九州産業大学)

e-mail:uchida(あっと)ip.kyusan-u.ac.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい

電 話:092-673-5674

この行事について

企画: 生態・環境緑化研究部会

後援: 熊本県 環境省 国土交通省九州地方整備局 熊本大学 応用生態工学会

--------------------

日本緑化工学会誌第42巻第2号シンポジウム報告記事を掲載

「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.11.30発行>

1.生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同シンポジウム(2016年7月3日 仙台市にて開催)

1.生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同シンポジウム(2016年7月3日 仙台市にて開催)

「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」の報告- ・シンポジウムの経緯と開催概要 中村華子

- ・話題提供の概要/意見交換と質疑応答/シンポジウムを終えて 小野幸菜

2.「自然公園における法面緑化指針」の概説

2.「自然公園における法面緑化指針」の概説

および 生物多様性に配慮した植物材料供給の最前線 入山義久 3.環境区分をベースとする斜面緑化の計画検討の必要性 吉田 寛

3.環境区分をベースとする斜面緑化の計画検討の必要性 吉田 寛

--------------------

シンポジウム「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」仙台開催

生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同企画

シンポジウム「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」サイトへのリンク

シンポジウム「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」サイトへのリンク

こちらのページから詳細案内、開催報告 /ポスター・地図の入ったチラシをダウンロードして頂けます

生態・環境緑化研究部会は斜面緑化研究部会と共同で企画して、第46回大会(2015年9月・日本大学生物資源科学部)にて合同研究集会を開催しました。 この研究集会について、当日の質疑応答の内容などを含めて学会誌41巻4号(2016年5月発行)に特集記事として報告を掲載致しました。

第41巻第4号特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」pdfファイルの内容をご覧頂けます

第41巻第4号特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」pdfファイルの内容をご覧頂けます

この研究集会では、たくさんの主体や関係者に周知するためにも、様々な地域で同様の研究集会を行うべきだとのご意見を多数頂戴いたしました。そこで今回、仙台で東北環境事務所および宮城県からの事例を含めて議論するシンポジウムを企画いたしました。どなたでも参加歓迎致しますので、ぜひ聴講にいらして下さい。

↑ シンポジウムチラシ |

概要 日本緑化工学会では、地域性の植物資源を用いた緑化・自然再生の事例・問題提起などを収集し、公開してきました。緑化植物における外来植物から地域性在来植物への転換、侵食防止を主目的とした緑化から生物多様性の保全に配慮した自然回復への転換、等に向けた取り組みを進めて参りましたが、課題はまだまだ山積しています。

2015年10月27日に環境省から新しい「自然公園における法面緑化指針」が公表されました。今回のシンポジウムでは「指針」の内容と考え方、東北地方の自然公園における管理方針の概説や取り組み、指針に沿った緑化をするために必要となる環境区分に応じた事業の組立や植物材料の選定方法などについて、また、先進緑化事例からみた社会的課題やその解決方法を議論したいと思います。 |

ご案内

なお当学会では、7月2日午後には仙台周辺にて海岸林造成地の現地見学会、7月3日午前は当シンポジウムと同会場で日本緑化工学会企画・事業部会および防災緑化研究部会による討論会「海岸林再生の取組みとこれから」を開催します。

あわせてご参加くださいますようご案内申し上げます。

現地見学会・討論会「海岸林再生の取組みとこれから」 の内容・申し込みはこちらをご覧下さい

現地見学会・討論会「海岸林再生の取組みとこれから」 の内容・申し込みはこちらをご覧下さい

- 日程および会場

- 日 程: 2016年7月3日(日)14:00〜16:00

- 会 場: 東京エレクトロンホール宮城 401号室

- 仙台市青葉区国分町3-3-7 http://miyagi-hall.jp/

- 参加費: 無 料 (準備のためできるだけ事前にお申し込み下さい)

- プログラム

- 14:00〜14:10 開催趣旨の説明 生態・環境緑化研究部会幹事

- 14:10〜14:30 話題提供 1

- 「自然公園における法面緑化指針」の概説 および 生物多様性に配慮した植物材料供給の最前線

- 入山 義久 生態・環境緑化研究部会幹事・自然公園における法面緑化指針策定検討会委員/雪印種苗株式会社

- 14:30〜14:50 話題提供 2

- 東北における国立公園・自然公園の保全・管理について

- 佐々木 真二郎 環境省東北環境事務所

- 14:50〜15:10 話題提供 3

- 生物多様性保全に配慮した先進事例の紹介 〜栗駒国定公園内における植生回復事業

- 佐々木 淳 宮城県環境生活部自然保護課

- 15:10〜15:30 話題提供 4

- 立地環境に応じた環境区分(環境保全水準)をベースとする斜面緑化の必要性

- 吉田 寛 斜面緑化研究部会幹事/東興ジオテック株式会社

- 質疑応答・意見交換 話題提供者を中心に、ディスカッション

お問い合わせ・参加申し込み

資料の準備の都合上、できるだけ事前にお申し込み下さいますようお願い致します。

当日参加も歓迎です。その場合は直接会場へお越し下さい。(資料の配布は事前申込された方を優先させて頂きますので、ご了承下さい)

申込・問合せ: 生態・環境緑化研究部会幹事 中村華子

e-mail:hana-n(あっと)tkb.att.ne.jp ※(あっと)は@におきかえて下さい

電 話:03-3341-3953 Fax.03-5362-7459

--------------------

日本緑化工学会誌第41巻第4号特集

「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.5.31発行>

1.斜面緑化研究部会/生態・環境緑化研究部会 合同研究集会

1.斜面緑化研究部会/生態・環境緑化研究部会 合同研究集会

「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」の概要 2.「自然公園における法面緑化指針」の策定について 吉田祥子

2.「自然公園における法面緑化指針」の策定について 吉田祥子 3.河川における特定外来生物(陸生植物)等の定着の傾向とその分布拡大の抑制について 栗原正夫

3.河川における特定外来生物(陸生植物)等の定着の傾向とその分布拡大の抑制について 栗原正夫 4.生物多様性保全に配慮した緑化の考え方と先進事例の紹介 山田守

4.生物多様性保全に配慮した緑化の考え方と先進事例の紹介 山田守

--------------------

第46回日本緑化工学会大会・日本大学生物資源科学部において研究集会を開催

生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み

斜面緑化研究部会と生態・環境緑化研究部会は、第46回大会にて合同研究集会を企画しました。

研究集会の報告は、学会誌41巻(2016年発行)に報告を掲載する予定です。掲載後、当サイトからもダウンロードできるようにします。

当日のプログラムはこちらをご覧下さい。

研究集会 生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み <2015.9.26開催>

研究集会 生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み <2015.9.26開催>

概要 日本緑化工学会では、地域性の植物資源を用いた緑化・自然再生の事例・問題提起などを収集し、公開してきました。緑化植物における外来植物から地域性在来植物への転換、侵食防止を主目的とした緑化から生物多様性の保全に配慮した自然回復への転換、等に向けた取り組みを進めて参りましたが、課題解決にはまだ道半ばです。

今回、国土交通省と環境省において外来種対策を目的として取り組んでいる、指針の作成や調査に関する取り組みを紹介して頂くと共に、先進緑化事例からみた、社会的課題やその解決方法を議論しました。

- 研究集会の概要

- 日程: 2015年9月26日(土)15:00〜17:00

- 会場: 日本大学生物資源科学部 1号館4F/141講義室(第46日本緑化工学会大会会場)

- プログラム

- 開催趣旨の説明 中島敦司 生態・環境緑化研究部会長

- 話題提供

- 1. 「自然公園における法面緑化指針の検討状況」

- 吉田 祥子 環境省自然環境局 国立公園課

- 2. 河川における特定外来生物(陸生植物)等の定着の傾向とその分布拡大の抑制について

- 栗原 正夫 国土交通省国土技術政策総合研究所 緑化生態研究室

- 3. 生物多様性保全に配慮した先進緑化事例の紹介

- 〜その経験から提案する公共事業の計画から検査・維持管理において改善すべき問題点〜

- 山田 守 斜面緑化研究部会 部会長

- 質疑応答・意見交換 話題提供者を中心にして、パネルディスカッション

--------------------

第45回日本緑化工学会大会・帯広畜産大学において研究集会を開催

地域性種苗利用の最前線 〜使った・困った事例紹介ワークショップ

地域性の植物資源を用いた緑化・自然再生の事例・問題提起などを収集し、公開するためのワークショップを行いました。

ワークショップの詳細は、こちらのページをご覧下さい。

研究集会 地域性種苗利用の最前線 〜使った・困った事例紹介ワークショップ <2014.8.31開催>

研究集会 地域性種苗利用の最前線 〜使った・困った事例紹介ワークショップ <2014.8.31開催>

概要 前半は会員のみなさんからお寄せ頂いた紹介資料やポスターを掲示し、自由に見て頂く時間を作ります。

大会で発表した技術報告部門や研究交流部門の発表ポスターや資料など、関連する話題をそのまま持ち込んで頂いても結構です。

各自自由に事例の報告や提案などを行い、討論して頂きます。

後半、掲示された発表に対する意見交換を行うとともに、地域性種苗に関する社会的状況や、遺伝系統の研究などについての最新情報を提供する

ラウンドテーブルセッションを行います。

- 研究集会の概要

- 日程: 2014年8月31日(日) 16:30〜18:00

- 会場: 帯広畜産大学 講義棟1階 3番講義室(技術報告部門のポスターセッションの会場です)

- プログラム

- 第一部: 事例発表・問題提起などの発表会 /下記参照の上、お寄せ下さい

- 第二部: ラウンドテーブル的セッションおよび話題提供

- 1. 北海道で地域性種苗を使うなら 〜道内での使用例(仮題)

- 鈴木 玲(予定) 雪印種苗株式会社

- 2. 地域性種苗の供給範囲を考えよう 〜種子吹付に在来草本を使うとしたら〜

- 津田 その子 中部電力株式会社技術開発本部

- 3. 地域性種苗が “当然” の世の中にするために

- 生態・環境緑化研究部会部会長 中島敦司 和歌山大学システム工学部

第一部 事例紹介・利用拡大に向けた提案など

地域性の植物材料の利用拡大に資する話題や提案を広く募集します。

地域性種苗の使用事例、立地の評価、希少種保全の事例、生息地の保護、多様な主体の連携事例 ・・・など、

うまくいった、うまくいかなかった、こんなところが問題だった、といった事例や提案の発表を募集し、ポスター発表をして頂きます。

第二部 話題提供の概要紹介

話題提供1: 北海道で地域性種苗を使うなら 〜道内での使用例(仮題)〜

鈴木 玲 雪印種苗株式会社

主に、北海道で地域性種苗を活用した事例と、成功の要因についてご報告します。

話題提供2: 地域性種苗の供給範囲を考えよう 〜種子吹付に在来草本を使うとしたら〜

津田 その子 中部電力株式会社技術開発本部

緑化資材として地域性種苗を指定された場合、樹木については「地域性苗木」の生産体制が整えられつつありますが、法面・斜面の吹付に必要な草本植物の「地域性種子」の入手は困難です。また、見た目で区別がつかない同じ種の植物が「地域性種苗」として認められるには遺伝的な裏付けが必要ですが、草本ではデータの蓄積がほとんどなく地域性区分を決定できないため、「工事する場所から前もって種子を集めてくる」ことしかできないのが実情です。工事期間、施工費用を考慮すると、地域性種苗を用いた緑化工事、特に法面緑化は現実的に対応が難しい状態であることはご承知の通りです。

ワークショップでは、イネ科を主体とした在来草本10種について、本州各地からサンプルを集めて葉緑体遺伝子の違いを調べ、日本地図に落とし込んだ結果をご紹介します。遺伝的に全国ほぼ均一な種、地域差がはっきり出る種など、ごく身近な在来草本でも様々な特徴があることがわかってきました。自分たちの工事で使える地域性種苗の産地はどこまでか、どの程度の遺伝的背景の違いを地域性種苗としてとらえるべきかなど、今後私たちがぶつかるであろう課題について、施工者、行政、研究者、様々な立場から意見交換をしたいと思います。

話題提供3: 地域性種苗が “当然” の世の中にするために 〜生態・環境緑化研究部会〜

中島敦司 和歌山大学システム工学部

地域性種苗は「市民の欲求である」と私たちは考えています。しかし、「地域性種苗」という語が認知されているようで認知されていない現状を、各団体の取り組みなどにもふれながらお話しいたします。

現在、「地域性」の考え自体が普及の段階にあります。現時点では不正確でも情報が認知されていくプロセスも必要だと考えています。

当研究部会では、地域性種苗に関するパンフレットを作成し、発注者に提案しやすくなるような資料を提供する活動をしていきたいと考えています。帯広で開催するこの集会をそのキックオフの機会にしたいと考えます。

--------------------

日本緑化工学会誌第39巻第4号特集

「生物多様性保全に配慮した緑化の拡大に向けて」<2014.5.30発行>

1.特集にあたって 福永健司

1.特集にあたって 福永健司 2.外来種被害防止行動計画(仮称)および侵略的外来種リスト(仮称)に関する学会意見書の解説

2.外来種被害防止行動計画(仮称)および侵略的外来種リスト(仮称)に関する学会意見書の解説

日本緑化工学会 3.生態系および遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて

3.生態系および遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて

「地域性種苗」を,「なぜ使いたいのか,使うべきなのか?」 〜社会的要請の高まりを考える 中村華子 4.地域性種苗の活用における最先端の取り組み 入山義久

4.地域性種苗の活用における最先端の取り組み 入山義久 5.地域性種苗を取り巻く過去から現在までの社会動向 中島敦司

5.地域性種苗を取り巻く過去から現在までの社会動向 中島敦司

--------------------

第44回大会(鳥取)において研究集会を実施

生態系および遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて

−「地域性種苗」を、「なぜ使いたいのか、使うべきなのか?」〜社会的要請の高まりを考える−

生態系保全研究部会・2012年からの新メンバーでは(2013年より生態・環境緑化研究部会となります),事業者,市民,住民など「実際に扱う」,「実際に触れる」視点に重心を置いて,生物多様性・地域性種苗に関連するテーマの研究集会を実施しています。

特定外来生物法の施行以来,特定外来生物への対策は主に輸入・飼育を禁止することによって行われてきていますが,

国内由来の外来種対策が行われていないこと,外来生物の防除対策が全般的に進んでいないこと,生物の導入による遺伝的攪乱への対策が進んでいないこと等の問題点が指摘されています。

政府ではそれらの解決のため今年度中の「外来種被害防止行動計画」、「侵略的外来種リスト」の作成を目指して作業を進めています。現在,侵略的外来種の候補種があげられた段階にあり,これらについて関連学協会からの意見が求められています。リストの候補種には緑化に用いられる植物種も多くあげられており,緑化に携わるものすべてにとって看過できない問題となっています。

話題提供1では、環境省の担当者から計画やリストの内容について説明して頂きます。

話題提供2では、生態・環境緑化研究部会幹事の入山義久氏(雪印種苗株式会社)より、生態系や遺伝子の多様性に配慮した地域性種苗の生産・活用現場の最前線についての話題提供を行って、外来種対策と同時に進められるべき、地域資源の活用についての可能性を植物資源の視点から示して頂きます。

以上ふたつの話題提供を踏まえ,緑化関係の技術者・研究者からリストや行動計画に対する意見や提案を広く会場から伺い,それらのあり方や本学会の今後の取り組みや方向性について議論したいと考えています。

壇上には話題提供者のおふたりの他,本件を検討する中央環境審議会外来生物対策のあり方検討小委員会専門委員の小林氏,斜面緑化研究部会長の山田氏,生態・環境緑化研究部会長の中島氏に,会場からの質問にお答え頂くとともにそれぞれのお立場や研究分野からのコメントを頂く予定です。

- 日 程: 2013年9月28日(土) 14:10〜15:50

- 会 場: 鳥取大学鳥取キャンパス 共通教育棟 A32 (鳥取市湖山町南4-101)

- 話題提供

- 1.侵略的外来種リスト(仮称)および外来種被害防止行動計画(仮称)について

- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室担当官

- 2.地域性種苗生産の最前線〜これだけできます・こうしたら広がっていきます

- 入山義久(雪印種苗株式会社)

- 質疑応答および意見交換会

- 小林達明(千葉大学,中央環境審議会外来生物対策のあり方検討小委員会専門委員)、山田守(斜面緑化研究部会長)、中島敦司(生態・環境緑化研究部会長)

--------------------

日本緑化工学会誌第38巻第4号特集「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」−三陸地域の復興を主な視点に− <2013.5.30発行>

1.はじめに 生態系保全研究部会の今期体制と活動について 中島敦司・入山義久・橘隆一・中村華子・夏原由博・吉原敬嗣

1.はじめに 生態系保全研究部会の今期体制と活動について 中島敦司・入山義久・橘隆一・中村華子・夏原由博・吉原敬嗣 2.研究集会「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」の概要 中村華子

2.研究集会「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」の概要 中村華子 3.研究集会の話題提供,コメントおよび質疑応答の内容 中村華子

3.研究集会の話題提供,コメントおよび質疑応答の内容 中村華子

コメント:入山義久(雪印種苗株式会社),簗瀬知史(株式会社高速道路総合技術研究所) 4.緑化工を取巻く問題(課題) 内田泰三

4.緑化工を取巻く問題(課題) 内田泰三 5.ゴルフ場の残置森林に自生する樹木個体からの種子採種 吉原敬嗣

5.ゴルフ場の残置森林に自生する樹木個体からの種子採種 吉原敬嗣 6.法面緑化用種苗の現地採取 福田尚人

6.法面緑化用種苗の現地採取 福田尚人 7.地域性種苗の定着をめざして 中島敦司

7.地域性種苗の定着をめざして 中島敦司

--------------------

ELR2012東京(第43回大会)において研究集会を実施

生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み

−三陸地域の復興を主な視点に−

|

生態系保全研究部会では,2012年からの新メンバーで研究集会を企画しました。

事業者,市民,住民など「実際に扱う」,「実際に触れる」視点に重心を置いて,生物多様性・地域性種苗に関連するテーマの研究集会を重ねたいと考えています。

東北地方太平洋側,三陸地域での遠い将来にわたっての復興を見据え,これまで実際に地域性種苗の確保に向けて行われてきた取り組みを紹介し,レビューしなおします。寒冷湿地,自然公園内での種苗確保の取り組み,そして地域性種苗の活用のために必要な環境整備についてこれまで取り組んだ事例を紹介し,課題を出し合い,議論したいと思います。 |

- 日 程: 2012年9月10日(月) 9:00〜10:30

- 会 場: 東京農業大学世田谷キャンパス 1号館142教室

- 話題提供

- 寒冷地でのヨシの再生・種苗の生産に関する取り組み 内田泰三(九州産業大学)

- ゴルフ場に残存させた自生個体からの種子採取 吉原敬嗣(紅大貿易株式会社)

- 法面緑化用種苗の現地採取 福田尚人(岩手大学大学院連合農学研究科)

- コメント

- 簗瀬知史(高速道路総合技術研究所),入山義久(雪印種苗株式会社)ほか

--------------------

生態系保全研究部会のこれまでの活動内容

--------------------

20.研究部会 第20回研究会

「21世紀の里山管理をめざして ―いま,巻き枯らしが熱い!!―」

○ 日 時:2006(平18) 年10月21日〜22日

○ 場 所:長野県環境保全研究所飯綱庁舎,および研究林

○ 10月21日:討論「里山の未来と巻き枯らし」

○ 10月22日:見学会 - 巻き枯らしの効果を自分自身で確かめる

--------------------

19.生態系保全研究部会 第19回研究会 「自然再生事業における住民の役割と生態系の保全」

○ 日 時:2004(平16) 年11月27日

○ 場 所:アザメの瀬・自然再生事業実施現場(佐賀県松浦郡相知町)

○第1部:13:00〜14:30 アザメの瀬における自然再生の現場視察

○第2部:15:00〜17:00 自然再生に関するディスカッション

話題提供

・自然再生と工学技術(九州大学 島谷幸宏)

・アザメの瀬の自然再生について(国土交通省武雄河川事務所)

・自然再生事業に対する地域・住民の参加(佐賀県立厳木高校 他)

・アザメの瀬の自然再生に関する評価研究

(予定:九州大学・石若氏・重松氏,日本大学・柴氏,和歌山大学・根本氏 他)

ディスカッション「自然再生事業における行政・地域と技術・科学のより良い関係」

○第3部:17:30〜19:00 地元検討会の傍聴

--------------------

18.生態系保全研究部会 第18回研究会 「近自然を学ぶ徹底討論会:街づくりに近自然の理念と実践を」

○ 日 時:2003(平15)年4月26日 13:30〜17:30

○ 場 所:花車ビル5F大会議室(愛知県名古屋市)

○ パネルディスカッション

パネラー:山脇正俊 (スイス・チューリッヒ工科大学),本守眞人(愛知県治水監)

堀田和裕氏(名古屋植木株式会社),中島敦司(和歌山大学 システム工学部)

--------------------

17.生態系保全研究部会 第17回研究会 「森といきる、川といきる、まちといきる」

○ 日 時:2003(平15)年3月8日〜9日

○ 場 所:3月8日:和歌山県新宮市,3月9日:和歌山県和歌山市

○ 3月8日:講演会「森といきる、川といきる、まちといきる」 講演講師:山脇正俊(スイス・チューリッヒ工科大学)

○ 3月9日:パネルディスカッション「近自然工学と緑の雇用事業の関わり」

パネラー:山脇正俊(スイス・チューリッヒチューリッヒ工科大学)

澤野 誠(和歌山県農林水産部),谷川寛樹(和歌山大学 システム工学部)

中島敦司(和歌山大学 システム工学部),

コーディネーター:重栖隆氏(和歌山環境ネットワーク)

--------------------

16.生態系保全研究部会 第16回研究会 「生態系保全と生きものの生理・生態的特性 その2」

○日時:2002 (平14) 年1月26日 13:00〜17:00

○場所:和歌山大学システム工学部 (和歌山市栄谷930)

○研究発表会(ポスターセッション)

テーマA 生態系保全の理論,計画,施工,資材,将来展望

テーマB 生態系保全の基礎となる生きものの生理・生態

○シンポジウム:生きものの生理・生態,生態系保全,近自然工学の関わり

『

<守る>と<壊す>の対立を超えて―ミクロコスモスとしての河川環境を考える―』

話題提供 山田厚志氏(株式会社山田組,技術士,近自然工学実践家)

前河正昭氏(長野県自然保護研究所 景観生態担当)

--------------------

15.生態系保全研究部会 第15回研究会 「海から地球環境を考える-ごみ減量は海・川・森を救う-」

○日時:2001(平成13)年2月4日(日曜日) 13:00〜(予定)

○場所:愛知県名古屋市中区伏見 鯱城ホール

○パネルディスカッション

パネラー:山脇正俊氏 (スイス・チューリッヒ在住,近自然思想実践家),飯尾 歩氏 (ジャーナリスト),山口工氏 (技術士,都市環境計画)

--------------------

14.生態系保全研究部会 第14回研究 「生態系保全と生きものの生理・生態的特性 その1」

○ 日 時:2000(平12)年11月11日(土) 10:00〜17:00

○ 場 所:和歌山大学システム工学部 (和歌山市栄谷930)

○ 研究発表会

・ポスターセッション :テーマA 生態系保全の理論,計画,施工,資材と将来展望

テーマB 生態系保全の基礎となる生きものの生理・生態

・シンポジウム :日本人の目からみた欧州の近自然河川・道路工法

話題提供:中島敦司(和歌山大学)

--------------------

13.生態系保全研究部会 第13回研究会 「里山の生態系保全技術開発-伝統的管理技術の現代的な活用-」

○ 日 時 2000(平12)年10月13日(金) 13:30〜17:00

○ 見学会 場所:図師小野路歴史環境保全地域 (東京都町田市)

○ 内 容

・見学会:"谷戸の水田,谷戸とひとの生活"-伝統的農法の復元による谷戸水田の本来の姿を学ぶ-

案内・解説:田極公市氏(町田歴環管理組合理事長),水戸亜希子氏(東京都多摩環境事務所)

・意見交換会:司会:倉本宣(明治大学)

--------------------

12.生態系保全研究部会 第12回研究会 「水辺の生態系保全に関する最先端技術開発と環境教育 その2」

○ 日 時 2000(平12)年9月23日(土) 13:30〜17:00

○ 見学会 場所:自然学習実践センター(新潟県中頸城頸城村日根津116-1)

○ 内 容

・見学会 :"里山,谷戸とひとの生活"−生活とともに歩んだ谷戸の姿を学ぶ−

案内・解説:櫛田達矢氏(自然学習実践センター)

・実習 :里山のため池掃除の実践

指導:養父志乃夫(和歌山大学)

--------------------

11.生態系保全研究部会 第11回研究会 「水辺の生態系保全に関する最先端技術開発と環境教育」

○ 日 時 2000(平12)年7月18日(火) 13:30〜17:00

○ 見学場所 河川環境楽園(建設省自然共生研究センター,木曽川水園)

○ ミニシンポジウム

・テーマ :“水辺の生態系保全に関する最先端技術開発と環境教育”−河川環境楽園での研究,環境教育の取り組み−

話題提供:白江建造氏(建設省自然共生研究センター),久富学氏(木曽三川公園管理センター)

・コメンテーター:倉本宣(明治大学農学部),養父志乃夫(和歌山大学)

・司 会:中島敦司(和歌山大学)

・場 所:自然発見館(岐阜県羽島郡川島町笠田)

--------------------

10.生態系保全研究部会 第10回研究会 「曳舟地区自然再生水路と葛飾水と緑の自然環境ネットワーク計画について」

○ 日 時 1998(平10)年11月6日(金) 13:00〜16:30

○ 見学場所 東京都葛飾区 曳舟川自然再生地区(四ツ木地区)

○ ミニシンポジウム

・テ ー マ:“都市における自然環境の再生のあり方について”−葛飾区水と緑の自然環境ネットワーク計画を例として−

・話題提供:石井 彰・香取紀男(東京都葛飾区職員)

・パネラー:日置佳之(建設省土木研究所),勝野武彦(日本大学)

・司 会:養父志乃夫(和歌山大学)

・場 所:葛飾区郷土と天文の博物館(東京都葛飾区)

◎ オプショナルツアー:“江戸川新八水路の再生”−特に水辺の生物について−

--------------------

9.生態系保全研究部会 第9回研究会 「中国横断自動車道工事に伴う湿地の保全,復元緑化」

○ 日 時 1997(平9)年10月13日(月) 12:45〜17:45

○ 見学場所 岡山県総社市 ひいご谷(中国横断自動車道工事に伴う湿地の保全,サギソウ等の復元緑化)

○ 現地案内 波田善夫(岡山理科大学),亀山 章(東京農工大学)

○ 討 論 会 岡山県岡山市 岡山シンフォニーホール

--------------------

8.生態系保全研究部会 第8回研究会 (日本緑化工学会平成8年度現地見学会として開催)

「オリンピック関連の開発における自然環境の保全と復元の技術的対応のあり方」

○ 日 時 1996(平8)年10月8日(火)

○ 場 所 長野県志賀高原(オリンピック関連道路の緑化,野生生物保護対策,スキーコースの自然環境保全対策など)

◎ 日本緑化工学会誌22巻3号(1997年4月発行)に記事掲載

--------------------

7.生態系保全研究部会 第7回研究会 「第4回トンボ・市民サミット」(後援)

○ 日 時 1993(平5)年5月16日(日) 10:00〜16:00

○ 場 所 磐田グランドホテル(静岡県磐田市)

○ 基調講演 自然と人間の素晴らしき関わり 倉本 聰(作家)

○ 分 科 会 第1会場「桶ヶ谷沼の環境とトンボ池づくり」

第2会場「トンボの生育環境を守るには」

○ 観 察 会 5月15日(土) 13:00〜 静岡県磐田市 桶ヶ谷沼

--------------------

6.生態系保全研究部会 第6回研究会 「水辺の生きものとの共生技術」

○ 日 時 1992(平4)年12月11日(金) 15:00〜19:00

○ 場 所 東京農工大学農学部(東京都府中市)

○ 話題提供 守山 弘(農林水産省農業環境技術研究所)

小河原孝生((株)生態計画研究所),君塚芳輝(二松学舎大学)

○ コメンテーター 亀山 章(東京農工大学農学部),勝野武彦(日本大学農獣医学部),養父志乃夫(鹿児島大学農学部),春田章博((株)カーター・アート環境計画)

--------------------

5.生態系保全研究部会 第5回研究会(見学会) 「生きものにやさしい緑地づくり」

○ 日 時 1992(平4)年7月18日(土) 13:00〜16:30

○ 集 合 東京都立川市 国営昭和記念公園

○ 案 内

中島健雄((財)公園緑地管理財団),佐藤英明((財)公園緑地管理財団),井上康平((株)緑生研究所),勝野武彦(日本大学農獣医学部),養父志乃夫(鹿児島大学農学部),春田章博((株)カーターアート環境計画)

◎ 日本緑化工学会誌18巻3号(1993年2月発行)に記事掲載

--------------------

4.生態系保全研究部会 第4回研究会 「第3回トンボ・市民サミット」(後援)

○ 日 時 1992(平4)年3月22日(日) 10:45〜15:45

○ 場 所 寄居町中央公民館(埼玉県寄居町)

○ 基調講演 何故日本に田んぼが必要か 宇根 豊(福岡県糸島農業改良普及所)

○ 分 科 会 A会場「まち中のトンボ公園 −その活用,手法をめぐって」 司会 森 清和(横浜市公害研究所)

B会場「里の自然を守るには −開発,農業,人とのからみの中で」 司会 今村信大(桶ヶ谷沼の自然を考える会)

◎ 日本緑化工学会誌18巻1号(1992年7月発行)に記事掲載

--------------------

3.生態系保全研究部会 第3回研究会(見学会) 「農生態系の保全と再生」

○ 日 時 1990(平2)年7月14日(土) 13:30〜16:30

○ 場 所 茨城県 農林水産省農業環境技術研究所

○ 案 内 守山 弘(農林水産省農業環境技術研究所),井手任(農林水産省農業環境技術研究所),亀山 章(信州大学農学部)

--------------------

2.生態系保全研究部会 第2回研究会 「リサイクル緑化技術」

○ 日 時 1990(平2)年4月28日(土) 13:00〜16:00

○ 場 所 学士会館分館(東京都文京区)

○ 話題提供 亀山 章(信州大学農学部),勝野武彦(日本大学農獣医学部),番匠康夫((株)カーターアート環境計画),本山和法(東関東道路エンジニア(株)),阿江範彦(住宅・都市整備公団)

--------------------

1.生態系保全研究部会 第1回研究会(見学会) 「都市および都市近郊における自然生態系の再生」

○ 日 時 1989(平1)年10月22日(日) 10:00〜

○ 場 所 横浜市 本牧市民公園トンボ池,横浜自然観察の森,舞岡自然公園ほか

○ 案 内 森 清和(横浜市立公害研究所),養父志乃夫(東京農業大学)

研究分野・部会の紹介

研究分野・部会の紹介  生態・環境緑化研究部会

生態・環境緑化研究部会

「生態・環境緑化研究部会」とは?

「生態・環境緑化研究部会」とは? 「生態・環境緑化研究部会」のスタッフ

「生態・環境緑化研究部会」のスタッフ 「生態・環境緑化研究部会」が企画した学会誌特集・活動報告

「生態・環境緑化研究部会」が企画した学会誌特集・活動報告 「生態・環境緑化研究部会」の活動・行事予定

「生態・環境緑化研究部会」の活動・行事予定 わかやま地域植物緑化研究会 合同研究会「持続可能でよりよい世界を目指すための緑化工法」<2022.11.11>

わかやま地域植物緑化研究会 合同研究会「持続可能でよりよい世界を目指すための緑化工法」<2022.11.11> 第52回大会研究集会「実例・研究紹介−地域活性化、地域性種苗使用の主流化を進めるには」 <2021.9.10>

第52回大会研究集会「実例・研究紹介−地域活性化、地域性種苗使用の主流化を進めるには」 <2021.9.10> 第47巻3号特集「地域性系統の植物による緑化の必要性とその実践事例」 <2022.2.28発行>

第47巻3号特集「地域性系統の植物による緑化の必要性とその実践事例」 <2022.2.28発行> 第45巻4号特集「地域性種苗の使用実態と今後の活用に向けた取り組み」 <2020.5.31発行>

第45巻4号特集「地域性種苗の使用実態と今後の活用に向けた取り組み」 <2020.5.31発行> 第43巻3号特集「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」−阿蘇における復元と種苗確保の取り組み− <2018.2.28発行>

第43巻3号特集「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」−阿蘇における復元と種苗確保の取り組み− <2018.2.28発行> 「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」<2017.5.31発行>

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」<2017.5.31発行> 第42巻第2号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.11.30発行>

第42巻第2号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.11.30発行> 第41巻第4号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.5.31発行>

第41巻第4号 特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」<2016.5.31発行> 第40巻4号技術資料 緑化植物に関するポータルサイトの立ち上げとコラム「緑化植物ど・こ・ま・で・き・わ・め・る」について <2015.6>

第40巻4号技術資料 緑化植物に関するポータルサイトの立ち上げとコラム「緑化植物ど・こ・ま・で・き・わ・め・る」について <2015.6> 第39巻第4号特集「生物多様性保全に配慮した緑化の拡大に向けて」 <2014.5.30発行>

第39巻第4号特集「生物多様性保全に配慮した緑化の拡大に向けて」 <2014.5.30発行> 第38巻第4号特集「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」−三陸地域の復興を主な視点に− <2013.5.30発行>

第38巻第4号特集「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」−三陸地域の復興を主な視点に− <2013.5.30発行> 特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記7編全文を一括でダウンロード 1.2MB)

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記7編全文を一括でダウンロード 1.2MB) 1.特集にあたって 緑化植物委員会, 生態・環境緑化研究部会

1.特集にあたって 緑化植物委員会, 生態・環境緑化研究部会 2.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外国産在来種の使用に伴う生態系への影響 今西純一

2.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外国産在来種の使用に伴う生態系への影響 今西純一 3.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外来牧草の特性と生態系への影響 江川知花

3.地域性系統の植物による緑化の必要性 ―外来牧草の特性と生態系への影響 江川知花 4.研究集会「実例・研究紹介―地域活性化,地域性種苗使用の主流化を進めるには」開催報告 中村 華子, 津田 その子, 入山 義久

4.研究集会「実例・研究紹介―地域活性化,地域性種苗使用の主流化を進めるには」開催報告 中村 華子, 津田 その子, 入山 義久 5.地域性種苗の調達が地域にもたらす波及効果 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三

5.地域性種苗の調達が地域にもたらす波及効果 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三 6.地域性種苗を用いた「みどりの地産地消」緑化における和歌山型ビジネスモデル実現に向けた取り組み 亀井 碧

6.地域性種苗を用いた「みどりの地産地消」緑化における和歌山型ビジネスモデル実現に向けた取り組み 亀井 碧 7.地域性種苗の抱えた課題 地域協働や文理融合の重要性 中島 敦司, 亀井 碧

7.地域性種苗の抱えた課題 地域協働や文理融合の重要性 中島 敦司, 亀井 碧 1.研究集会「地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み」―阿蘇地域の復旧事業に関連した報告―の概要および本特集構成 生態・環境緑化研究部会

1.研究集会「地域性種苗の使用実態と今後の活用にむけた取り組み」―阿蘇地域の復旧事業に関連した報告―の概要および本特集構成 生態・環境緑化研究部会 2.市場単価方式で実施された緑化工事の種子価格から考える地域性種苗利用拡大の可能性 吉原 敬嗣, 田中 淳

2.市場単価方式で実施された緑化工事の種子価格から考える地域性種苗利用拡大の可能性 吉原 敬嗣, 田中 淳 3.阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用実態調査結果(中間報告) 小野 幸菜

3.阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用実態調査結果(中間報告) 小野 幸菜 4.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2018年活動報告 中村 華子

4.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2018年活動報告 中村 華子 5.地域との協働に支えられた地域性種苗の調達 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三

5.地域との協働に支えられた地域性種苗の調達 古野 正章, 中村 華子, 内田 泰三 特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記8編全文を一括でダウンロード 1.8MB)

特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記8編全文を一括でダウンロード 1.8MB) 1.研究集会「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」の概要および本特集の構成

1.研究集会「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」の概要および本特集の構成 2.緑化植物調達の現状と規格・規制等について・苗木生産の現場から 西野文貴

2.緑化植物調達の現状と規格・規制等について・苗木生産の現場から 西野文貴 3.緑化植物調達の現状と規格・規制等について−輸入種子取り扱いの現場から 吉原敬嗣

3.緑化植物調達の現状と規格・規制等について−輸入種子取り扱いの現場から 吉原敬嗣 4.遺伝的地域性に配慮した種苗供給の必要性とトレーサビリティの確保 今西純一

4.遺伝的地域性に配慮した種苗供給の必要性とトレーサビリティの確保 今西純一 5.地域性種苗の種子調達における課題と今後に向けた提案 津田その子

5.地域性種苗の種子調達における課題と今後に向けた提案 津田その子 6.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの経緯と活動紹介 中村華子

6.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの経緯と活動紹介 中村華子 7.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2017年活動報告 生態・環境緑化研究部会 阿蘇ワーキングチーム

7.阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの2017年活動報告 生態・環境緑化研究部会 阿蘇ワーキングチーム 8.阿蘇周辺自然公園の草原再生に関する種苗の使用範囲についての見解 生態・環境緑化研究部会

8.阿蘇周辺自然公園の草原再生に関する種苗の使用範囲についての見解 生態・環境緑化研究部会 現地見学会およびシンポジウム(2017年3月18日,19日 熊本県にて開催)

現地見学会およびシンポジウム(2017年3月18日,19日 熊本県にて開催)

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」サイトへのリンク

「熊本地震災害から学ぶ“緑”の役割とその再生」サイトへのリンク 1.生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同シンポジウム(2016年7月3日 仙台市にて開催)

1.生態・環境緑化研究部会/斜面緑化研究部会 合同シンポジウム(2016年7月3日 仙台市にて開催) 2.「自然公園における法面緑化指針」の概説

2.「自然公園における法面緑化指針」の概説  3.環境区分をベースとする斜面緑化の計画検討の必要性 吉田 寛

3.環境区分をベースとする斜面緑化の計画検討の必要性 吉田 寛 シンポジウム「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」サイトへのリンク

シンポジウム「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」サイトへのリンク 第41巻第4号特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」pdfファイルの内容をご覧頂けます

第41巻第4号特集「生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み」pdfファイルの内容をご覧頂けます 現地見学会・討論会「海岸林再生の取組みとこれから」 の内容・申し込みはこちらをご覧下さい

現地見学会・討論会「海岸林再生の取組みとこれから」 の内容・申し込みはこちらをご覧下さい

1.斜面緑化研究部会/生態・環境緑化研究部会 合同研究集会

1.斜面緑化研究部会/生態・環境緑化研究部会 合同研究集会 2.「自然公園における法面緑化指針」の策定について 吉田祥子

2.「自然公園における法面緑化指針」の策定について 吉田祥子 3.河川における特定外来生物(陸生植物)等の定着の傾向とその分布拡大の抑制について 栗原正夫

3.河川における特定外来生物(陸生植物)等の定着の傾向とその分布拡大の抑制について 栗原正夫 4.生物多様性保全に配慮した緑化の考え方と先進事例の紹介 山田守

4.生物多様性保全に配慮した緑化の考え方と先進事例の紹介 山田守 研究集会 生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み <2015.9.26開催>

研究集会 生物多様性に配慮した公共事業の推進にむけた取り組み <2015.9.26開催> 研究集会 地域性種苗利用の最前線 〜使った・困った事例紹介ワークショップ <2014.8.31開催>

研究集会 地域性種苗利用の最前線 〜使った・困った事例紹介ワークショップ <2014.8.31開催> 1.特集にあたって 福永健司

1.特集にあたって 福永健司 2.外来種被害防止行動計画(仮称)および侵略的外来種リスト(仮称)に関する学会意見書の解説

2.外来種被害防止行動計画(仮称)および侵略的外来種リスト(仮称)に関する学会意見書の解説 3.生態系および遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて

3.生態系および遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて 4.地域性種苗の活用における最先端の取り組み 入山義久

4.地域性種苗の活用における最先端の取り組み 入山義久 5.地域性種苗を取り巻く過去から現在までの社会動向 中島敦司

5.地域性種苗を取り巻く過去から現在までの社会動向 中島敦司 1.はじめに 生態系保全研究部会の今期体制と活動について 中島敦司・入山義久・橘隆一・中村華子・夏原由博・吉原敬嗣

1.はじめに 生態系保全研究部会の今期体制と活動について 中島敦司・入山義久・橘隆一・中村華子・夏原由博・吉原敬嗣 2.研究集会「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」の概要 中村華子

2.研究集会「生物多様性保全に寄与する地域性種苗の確保に関する取り組み」の概要 中村華子 3.研究集会の話題提供,コメントおよび質疑応答の内容 中村華子

3.研究集会の話題提供,コメントおよび質疑応答の内容 中村華子 4.緑化工を取巻く問題(課題) 内田泰三

4.緑化工を取巻く問題(課題) 内田泰三 5.ゴルフ場の残置森林に自生する樹木個体からの種子採種 吉原敬嗣

5.ゴルフ場の残置森林に自生する樹木個体からの種子採種 吉原敬嗣 6.法面緑化用種苗の現地採取 福田尚人

6.法面緑化用種苗の現地採取 福田尚人 7.地域性種苗の定着をめざして 中島敦司

7.地域性種苗の定着をめざして 中島敦司