日本緑化工学会について

日本緑化工学会について 学会設立30周年記念事業(緑化工セミナー)

学会設立30周年記念事業(緑化工セミナー)

日本緑化工学会は、1989年に「日本緑化工学会」に改称してから2018年で30周年となりました。

活動を開始した昭和41年(1966年)からは54年目です。この機会に30周年の記念ロゴを作成、記念事業を開始しました。

記念事業検討委員会は第18期で活動を終了しますが、引き続き緑化工セミナーを実施致します。オンライン、対面など様々な形式で実施致しますので、関心のある内容のセミナーに積極的にご参加くださるよう お願い致します。

2025年3月12日 未来の緑化工セミナー「緑化工による新たな二次林再生・森づくりの展開」 レポート掲載!2025.7.22

2025年3月12日 未来の緑化工セミナー「緑化工による新たな二次林再生・森づくりの展開」 レポート掲載!2025.7.22 2025年1月24日 未来の緑化工セミナー「緑化工学のフロンティアに向けて」 レポート掲載!2025.3.27

2025年1月24日 未来の緑化工セミナー「緑化工学のフロンティアに向けて」 レポート掲載!2025.3.27 オンライン緑化工セミナー

オンライン緑化工セミナー 緑化工 技術交流会

緑化工 技術交流会 30周年ロゴの作成(2018年)

30周年ロゴの作成(2018年) 第44巻2号 「学会設立30周年記念特集」の掲載

第44巻2号 「学会設立30周年記念特集」の掲載

2022年より 日本緑化工学会では30周年記念事業として「緑化工セミナー」を企画・開催してまいりました。セミナーはオンライン形式で「研究部会セミナー」「未来の緑化工セミナー」「技術を学べるセミナー」の3部構成で行います。今後、各担当者から様々な企画をして、ご案内・開催していきます。

「技術を学べるセミナー」では、聴講参加によりCPDポイントを得られるように準備致します。

「未来の緑化工セミナー」では、学生会員や若手の研究者の方にご登壇いただき、取り組んでいる研究のご紹介、今後の検討課題などについて議論を重ねる企画をしていきたいと考えています。

実施方法は主にZoomを用いたWeb配信で予定しています。 ぜひご参加下さい。

中島宏昭さん + 西野文貴さん

5回目の「未来の緑化工セミナー」は 「緑化工による新たな二次林再生・森づくりの展開」と題し、2名の方から話題提供をして頂きます。

中島さん 西野さんから 実施報告が届きました!

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

お問い合わせ:企画・事業部会(松本、倉本、中村) info★jsrt.jp ※ ★を@におきかえて下さい

|

未来の緑化工セミナー「緑化工による新たな二次林再生・森づくりの展開」 今回は、中島宏昭博士、西野文貴博士の博士論文やその後の研究テーマである、二次林における自然再生、森づくりに関連したご講演をそれぞれしていただき、参加者のみなさんとで自由に討議します。 発表(1)は、放棄二次林における下草刈りによる自然再生に関する研究です。発表(2)は、ネイチャーポジティブを実現する最先端の森づくりに関する研究・実践です。 意見交換では、今後の展開、社会との関わりなどについても、話を進めていければと考えております。 1.中島宏昭(東京農業大学) 「放棄二次林における下草刈りによる自然再生―川崎市を事例に―」 2.西野文貴((株)グリーンエルム・東京農業大学) 「自治体・企業(TNFD)のネイチャーポジティブを実現する最先端の森づくり」 |

↑ 3月12日 未来の緑化工セミナー リーフレット(pdfファイルのダウンロードができます) |

小川泰浩さん + 阿部建太さん

4回目の「未来の緑化工セミナー」は 「緑化工学のフロンティアに向けて」と題し、2名の方から話題提供をして頂きます。

小川さん 阿部さんから 実施報告が届きました!

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

お問い合わせ:企画・事業部会(松本、倉本、中村) info★jsrt.jp ※ ★を@におきかえて下さい

|

未来の緑化工セミナー「緑化工学のフロンティアに向けて」 今回は、小川泰浩博士、阿部建太博士の博士論文とその後の研究テーマである、荒廃地の地表安定化とその緑化、緑地利用時の健康効果に関連したご講演をそれぞれしていただき、いわば緑化工学の“フロンティア”を歩んでいるお二人と参加者のみなさんとで自由に討議します。 発表(1)は、爆発的噴火による荒廃地とその緑化に関する研究です。発表(2)は、緑地と健康という観点から、多様な緑地利用がもたらす影響とその可能性についての研究です。 意見交換では、今後の展開、緑化工学のフロンティアとは、などについても、話を進めていければと考えております。 1.小川泰浩(森林総合研究所) 「爆発的噴火で形成した荒廃地の地表安定化過程と点群緑化工」 2.阿部建太(東京農業大学) 「健康づくりの視点から考える緑地利用の多様性」 |

↑ 1月24日 未来の緑化工セミナー リーフレット(pdfファイルのダウンロードができます) |

高林裕さん + 宮本脩詩さん

3回目の「未来の緑化工セミナー」は 「都市域の緑化空間における生物多様性」と題し、2名の方から話題提供をして頂きました。

高林さん 宮本さんから 実施報告が届きました!

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

お問い合わせ:企画・事業部会(松本、倉本、中村) info★jsrt.jp ※ ★を@におきかえて下さい

|

未来の緑化工セミナー「都市域の緑化空間における生物多様性」 今回は、高林裕博士、宮本脩詩博士の博士論文とその後の研究テーマである、都市域の緑化空間における生物多様性、具体には生態系の高次消費者である「鳥類」の出現・分布に関連したご講演をお二人にしていただき、その実態などについて討議します。 発表(1)は、都心部の緑化空間における鳥類分布の研究です。 発表(2)は、都市内の小規模な緑地における出現鳥類に関する研究です。 意見交換では、今後の展開などについても、話を進めていければと考えております。 1.高林 裕(京都府立大学) 「大阪市都心部における鳥類分布からみた都市の生物多様性」 2.宮本脩詩(株式会社パスコ) 「京都市内の小規模な緑地における出現鳥類からみた生物多様性」 |

↑ 8月26日 未来の緑化工セミナー リーフレット(pdfファイルのダウンロードができます) |

片山暖那さん + 古野正章さん

2回目の「未来の緑化工セミナー」として、「ヒトが作る生物多様性」と題し、若手の研究者を中心に現状や今後の研究の展開について、シンポジウム形式で議論しました。

片山さん 古野さんから 実施報告が届きました!

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

お問い合わせ:企画・事業部会(辻、福井、中村) info★jsrt.jp ※ ★を@におきかえて下さい

|

未来の緑化工セミナー「ヒトが作る生物多様性」 今回は、古野正章博士の博士課程での2つの研究テーマのうち、都市の生物多様性に焦点を合わせて、関連する2つの研究と合わせてご講演をいただき、都市のなかでヒトが作る生物多様性について討議します。 話題提供1.は、風散布種子などがある場所に到達する条件の研究です。話題提供2.は、都市の生物多様性という視点から街路樹と屋上緑化に自然侵入した植物を見た研究です。 話題提供3.のご講演では、都市の中の生物多様性と、そのコアになる部分の見方について触れていただきます。 1.片山暖那 元明治大学農学部・現東京都環境局 「地表面に散布された種子の捕捉」 2.古野正章 九州産業大学建築都市工学部 「街路樹と屋上緑化に自然侵入した植物の生物多様性」 3.服部 保 兵庫県立南但馬自然学校 「都市の生物多様性保全における都市河川の堤防植生の役割」 |

↑ 7月15日 未来の緑化工セミナー リーフレット(pdfファイルのダウンロードができます) |

写真提供(左から)

片山暖那氏 人工芝/古野正章氏 屋上緑化/古野正章氏 街路樹/服部 保氏 都市河川猪名川の堤防植生

小宅さんから実施報告が届きました!

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

オンライン緑化工セミナー 実施の報告 (報告集へリンクしています)

生物多様性緑化研究部会の共催する講演会「自然を考え直す連続講演会」と同日に開催し、講演会の終了後、引き続いて「緑化工セミナー」を開催します。

|

8月24日講演要旨 /小宅由似 地上部の調査を通して確認可能な種組成や垂直構造といった「地上部の多様性」と、根系発達の分布やサイズなど「地下部の多様性」、更には斜面表層の安定との関係性について定量的に評価できないか考えたい。 胸高直径と根系発達には関連性があるとされており、また樹種によって根系発達の様式が異なることも示されている一方、地上部や地下部の多様性が斜面表層の安定にどこまで寄与するかはわかっておらず、地下部の多様性のあり方、すなわち根系発達における土壌の競争あるいは共有の様子もわかっていないことが多い。 地上部の多様性と斜面表層の安定との関係性を示すことができれば、目標植生や植生評価のあり方を検討する一助となるであろう。 |

↑ 8月24日 未来の緑化工セミナー リーフレット(pdfファイルのダウンロードができます) |

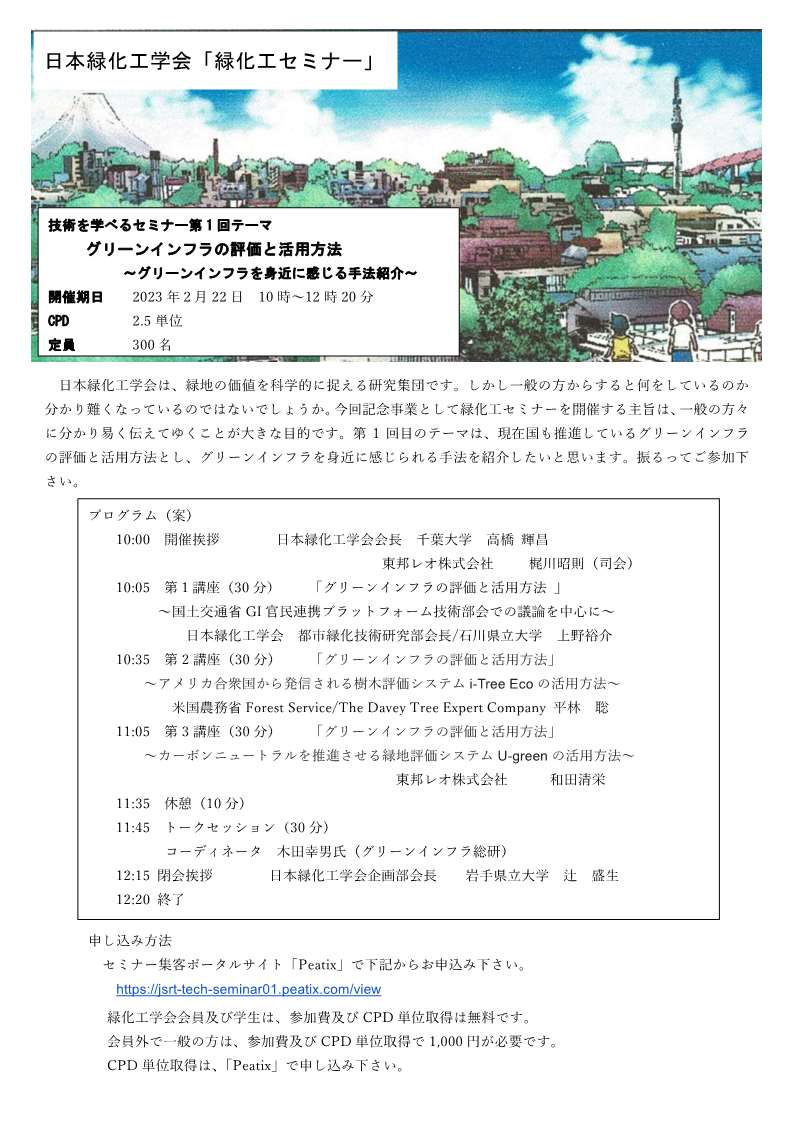

一般の方々に分かり易く伝えてゆくことを目的として「緑化工セミナー」を企画・開催いたします。 第1回目のテーマは、現在、国でも推進しているグリーンインフラ(GI)の評価と活用方法としました。GIを身近に感じられる手法を紹介したいと思います。聴講によるCPDポイントが取得できます。

| ↓ 緑化工セミナー(2023年2月22日)リーフレット pdfファイルがダウンロードできます | |

|

|

本セミナーの内容は、緑化工学会誌に特集/技術報告として掲載されています。

緑化工セミナー「技術を学べるセミナー」実施報告 梶川昭則

緑化工セミナー「技術を学べるセミナー」実施報告 梶川昭則 グリーンインフラの評価の課題と官民連携プラットフォーム技術部会の取組み 上野裕介

グリーンインフラの評価の課題と官民連携プラットフォーム技術部会の取組み 上野裕介 アメリカ合衆国から発信される樹木評価システムi-Tree Ecoの活用方法 平林聡

アメリカ合衆国から発信される樹木評価システムi-Tree Ecoの活用方法 平林聡 カーボンニュートラルを推進させる緑地評価システムU-greenの活用方法 和田清栄

カーボンニュートラルを推進させる緑地評価システムU-greenの活用方法 和田清栄 グリーンインフラの評価と活用方法 トークセッション 木田幸男

グリーンインフラの評価と活用方法 トークセッション 木田幸男

緑化工「技術交流会」について:

若手研究者・技術者の交流の場の提供を目的とした会で 大きなテーマは,緑化と自然環境保全全般ですが,個々人が抱える技術的,社会的な課題を参加者で共有し,様々な視点から解決策を模索しようとするものです。

反対意見があっても言わない(言えない)と消化不良になるというご意見から,ブレーンストーミングなども交えたセミナーを行いたいと考えています。宿題やノルマはありません。

ぜひ一度 参加してみて下さい。

開催のご案内:

日程:2024年1月26日(金) 18:30~2時間程度を予定

場所:NEXCO東日本 汐留社屋 6階会議室

東京都港区新橋2-17-27 MOMENTO SHIODOME

新橋駅汐留口,烏森口から徒歩6分

申し込み・詳細情報: 以下のURLから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeukXO5xt83QatIhlbt-KGxMkDVp1-fAko6edrp__pFjD9zoA/viewform?usp=sf_link

お問い合わせ: 簗瀬知史

ryokkako.gk★gmail.com ※★ を@ に置きかえて下さい

今回のテーマ:地域性種苗について

日本道路公団試験研究所(現NEXCO総研)では,平成4年に自主研究を開始し,平成5年から「植生復元に関する研究」として着手した自生種苗(じせいしゅなえ)。様々に変遷し,代替わりした現在,高速道路会社では「地域性苗木」と呼び,分水嶺を越えない範囲に自生している樹木から,一般的には「地域性種苗」と呼ばれ,その地域に自生している樹木から採種され,採種場所や採種月日など履歴(トレーサビリティー)が確かな苗木を指し,国立,国定公園などの自然保護地域での使用が推奨されており,一部では,里山地域での使用にまで拡大しようとする向きもあります。

これらの背景や,法律などは一度リセットして,様々な意味を持たされたこの「種苗」について皆さんで深堀りしてみてください。

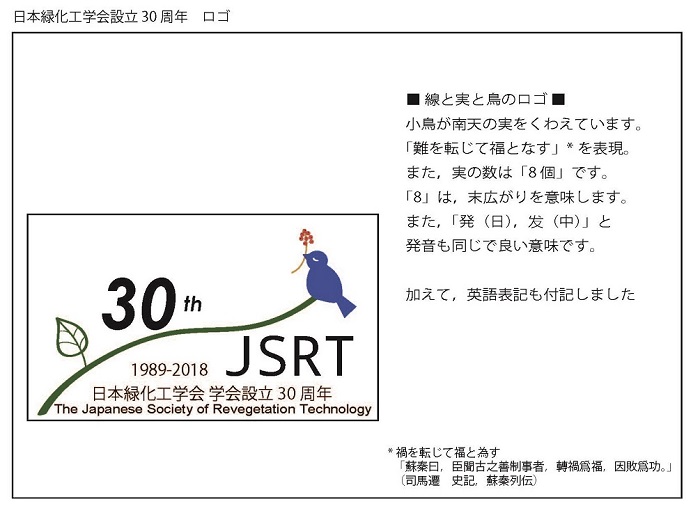

京都府立大学の福井亘理事に、30周年の記念となるロゴマーク案をいくつか考案していただき、理事会にて投票してこちらのロゴマークを選出しました。

30周年記念事業を中心に、活用を図っていきます。福井様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございます。

|

本学会では第15期:2017年9月~2019年8月に「記念事業検討委員会(下記)」を設置して,1)内外に学会設立30周年の周知を図るための「記念ロゴ」の作成,2)学会誌における「学会設立30周年特集」の企画(ここに掲載する特集記事),3)緑化植物問題検討委員会(委員長:今西純一)で検討中の新提言を「学会設立30周年記念冊子」として編纂して内外に配布,の3つの計画方針を定めた活動を進めています。

こちらのリストからは、学会誌第44巻に掲載した30周年記念特集 をダウンロードしてご覧頂けます。

日本緑化工学会誌 第44巻2号 記事の一覧へ(J-Stageへリンクしています)

日本緑化工学会誌 第44巻2号 記事の一覧へ(J-Stageへリンクしています)